第4回 令和8年(2026)1月26日

田んぼダムによる地域防災~嵐南の郷の農地や集落を守る排水機場

|

1.背景 今回ご紹介するのは、刈谷田川右岸地域の排水対策です。刈谷田川右岸地域は、図のとおり五十嵐川の左岸側(南側)と刈谷田川の右岸側(東側)及び信濃川に囲まれた地域で、嵐南(らんなん)と呼ばれています。刈谷田川右岸排水機場は、この地域の末端に位置し、約6,700haの農地と集落を水害から守る排水施設です。昭和51年に国営刈谷田川右岸土地改良事業で建設され、施設の管理は新潟県が行っています。 |

|

2.施設概要

位置:三条市今井89

最大排水量:74.9m3/s

ポンプ形式:横軸円筒形軸流ポンプφ2,800mm×3台、φ2,000mm×2台

|

|

〔刈谷田川右岸排水機場全景〕 施設奥に排出先の信濃川。フル運転すると25mプールが5秒で空になります。 |

3.地域防災の取組

皆さんは「田んぼダム」を知っていますか。田んぼダムは水田の持つ多面的な機能のうち水田貯留機能を活かし、洪水時に一時的に水田内に降雨を貯留し、ゆっくりと時間をかけて排水することで、排水路や河川への流出量の平準化を図り、湛水被害を軽減するものです。田んぼダムは新潟県が発祥で、平成14年に村上市で始まった取組ですが、現在では新潟県内だけで1.6万ha、全国では8.7万haで取組が行われています。中でも刈谷田川右岸地域では見附市や刈谷田川土地改良区の働きかけにより、特に多くの水田で取り組みが行われています。

|

|

〔田んぼダムの効果〕見附市HPより 刈谷田川右岸地域内で、平成16年の新潟福島豪雨を想定した湛水被害シミュレーションにより田んぼダムの効果を検証しています。(新潟大学農学部吉川ら) これによれば、未実施時に発生する湛水被害(着色部)が田んぼダムにより大幅に軽減されています。 |

| 未実施 | 取組実施 | 低減率 | |

|---|---|---|---|

| 床下浸水面積 (ha) | 212.4 | 15.5 | 93% |

| 床上浸水面積 (ha) | 9.3 | 0 | 皆減 |

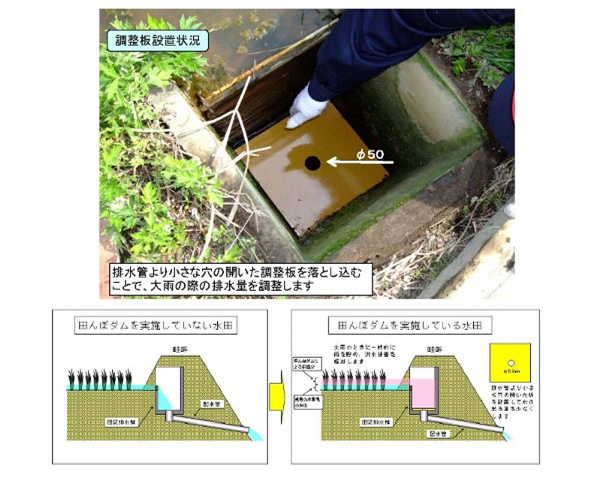

4.田んぼダムの仕組

田んぼダムは、各田んぼにある排水桝(田んぼからの排水を排水路に流すための集水桝)に下図のような調整装置となる板を設置するだけの仕組みです。このことにより、通常の排水量を抑制し、田んぼ内に一時的に雨水が貯留されます。

|

5.田んぼダムの効果

田んぼダムの最大の特徴は費用対効果です。即ち、既存の排水桝に木製板等を設置するだけで、取組が行えることから、田んぼダムの取組に要する費用は維持管理も含めて概ね次のとおり算定されています。

田んぼ1枚当たり(50aを想定)に要する費用

〇水量調整資材購入費用(初期投資額)500円~3,000円

〇年間作業時間 30分 → 費用換算で年間1,000円未満

※新潟県農地部「田んぼダムパンフレット」より

一方で、田んぼダムの雨水貯留効果をダムとしての評価に置き換えると、その効果を10a当たり39,000円/年と試算しています(吉川ら)。

田んぼ1枚(50a)当たりに換算すれば、約20万円となります。このように費用対効果が極めて高いことが分かります。

また、吉川らによれば、田んぼダムには「効果の自律的発現」及び「同等の収益性の確保」といった特徴があるとしています。

効果の自律的発現とは、農家が水量調整板を設置すれば、営農上通常の水管理さえ行えば、自立的に安定した機能発現が期待できるものです。

同等の収益性確保とは、田んぼダムの取組により豪雨時の一時的な田面水位の上昇は見られますが、水稲栽培では作物への影響はほとんど生じないため、取組の有無にかかわらず収益性に影響はありません。

田んぼダムの効果は、地域条件や降雨条件により変化しますが、現在の県内取組面積1.6万haにさきほどの試算額を乗ずれば、年間62億円の効果が生じていることになります。

|

|

〔田んぼダムを実施している刈谷田川右岸の水田風景〕 1月で雪に埋もれていますが、当該区域の多くの水田ので、農家が田んぼダムに取り組み、地域防災に貢献しています。 |

6.社会的な意義

近年の気候変動により、自然災害が激甚化、頻発化しています。我が国でも毎年、全国各地で豪雨による甚大な被害が発生しています。この対策としてこれまで、ダム建設や河川改修が行われてきました。しかしこれらの整備には多額の費用と期間を要します。一方、田んぼダムの取組は、わずかな費用でかつ、短期間で実施が可能な取り組みです。このため新潟発祥の田んぼダムは全国で注目されています。

例えば、国土交通省が定める国土強靭化計画に掲げる流域治水対策において田んぼダムの取組推進が示されているほか、農林水産省が定める土地改良長期計画においても具体的な取組面積目標を掲げて、農業農村の強靭化に資するとされています。また、全国のメディアにも取り上げられ、一般国民においても認知度が高まっています。

| しかし、田んぼダムの取組を広域的に進めて行くには農家の協力が不可欠です。刈谷田川右岸地域で、田んぼダムの取組推進にあたった河村氏(現刈谷田川土地改良区理事長)によれば、農家の協力を得るには、「助け合い」の心が重要だと述べています。即ち、田んぼダムに取り組んでも農家にはほとんどメリットはありません。しかし、田んぼの下流に位置する集落、家屋等には浸水被害軽減という効果があり、さらに河川では氾濫リスクを回避する可能性が高まる効果があります。自分たちに利益にならないことに協力するのは、助け合いの気持ちを農家の皆さんが理解し、実践することが必要となります。 |

|

7.周辺スポット

1)道の駅パティオ新潟

|

平成16年の豪雨で破提した刈谷田川の復旧で生まれた土地を活用して、地域活性化と防災拠点として設置されました。施設内には防災アーカイブが展示されており、水害の記録が展示されています。刈谷田右岸地域の田んぼダムの取組もこの災害を契機に働きかけが始まっています。 施設内には、レストランや直売所、キャンプ場などがあります。 |

|

2)ただいまーと

|

三条市にあるJAえちご中央が経営する農産物直売所です。地域で収穫した野菜や果物、花きなど多くの農産物を購入することができます。 最近のトピックとすれば、ただいまーと内のジェラート店オーナーが世界的ジェラート大会「コッパ・ディ・オーロ」において日本人で初めて優勝しました。世界最高峰のジェラートが提供されています。 |

|

3)米山塔(戊辰戦跡)

|

米山塔は坂井口(今町に坂井方面から入る道)には、米山薬師塔、筆塚(新田定房の書)、法華塔、相撲記念碑(島ケ崎喜源治の書)などの石碑が集まっています。 1868年の北越戊辰戦争で戦場となった坂井口は、新政府軍(高田藩兵、上田藩兵ほか)約100名の兵士と大砲1門と、山本帯刀(たてわき)率いる同盟軍(長岡藩、会津藩、米沢藩等)は兵士約200名と大砲4門の戦いの場となりました。 米山薬師塔には同盟軍長岡藩・山本隊が撃った銃弾の跡が今でも残っています。 山本帯刀は、八十里峠で殿(しんがり)を務め、会津若松城の戦いにも参加しています。 |

|

|

| 〔米山塔に残る銃跡〕 矢印の箇所に今も当時の跡が残っています。 |

第3回 令和8年(2026)1月8日

亀田郷の水質改善~全国初の環境用水流れる水利施設

1.背景

亀田郷は信濃川と阿賀野川、及び小阿賀野川に囲まれた低平輪中地帯です。亀田郷一帯は海面以下の土地が2/3を占めていたため、かつては「芦沼」や「地図にない湖」と呼ばれるほどの排水不良地帯でした。

昭和16年以降、国が行うかんがい排水事業により栗の木排水機場や親松排水機場が造成され、郷内の内水排除が飛躍的に進展し、農地の乾田化が進みました。その結果、農業生産の安定が図られ郷内約4,100ha(東京ドーム870個分)の農地で水稲栽培のほか、トマトやキュウリ、イチゴ等の園芸作物や、ナシなどの果樹栽培が行われています。

しかし平成に入ると、市街地近郊に位置する立地条件から住宅団地の開発や大規模商業施設が造成されるなど、都市化が進みました。

2.取組の経過

乾田化の進展とともに、都市化・混住化が進んだ亀田郷内の流水は、農業用水の非利用期における流水量の減少や雑排水や塵芥の混入により、水質悪化が顕著となりました。この影響は農業用排水路のみならず、郷内の排水が集まる鳥屋野潟でも生じました。

|

このため、農業用水の非利用期にも通水を行うことにより水質の浄化、水辺の景観の保全、及び動植物の生息生育環境を保全することを目的とし、全国ではじめての「環境用水」を導入しました。 3.環境用水の仕組み 環境用水は、信濃川の河川水を舞潟用水機場から取水し、農業用用水路に流下させます。この水が排水路を経由して鳥屋野潟に排出し、この区域の水質改善に寄与するものです。(右図の中央下に舞潟用水機場、赤線が用水路、青線が排水路、中央上に鳥屋野潟) 環境用水の導入前は、水稲栽培を行う春から秋にかけては農業用水の流水を通じ、水循環が行われきましたが、冬期間は通水されず、水が滞留し、水質悪化を招いていました。 |

|

〔環境用水の取水源となる舞潟揚水機場〕

|

施設位置:新潟市江南区和田795 農業用水の取水期間:4/1~9/10まで 環境用水の取水期間:9/11~4/23まで ※4/1~4/23は重複期間 施設管理者:亀田郷土地改良区 |

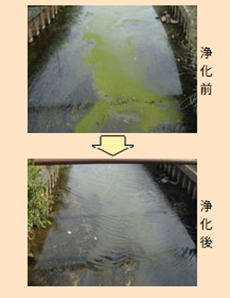

〔環境用水の効果〕亀田郷土地改良区HPより

|

環境用水の流入前の排水は、アオコが発生し、COD濃度も高い傾向にありました。 環境用水の流入後は、きれいな水となり、COD濃度も低くなりました。 ※COD濃度とは、化学的酸素要求量のことで、数値が大きいほど有機物が多く、水が汚染されていることを示す。生物の生息環境の指標となるもの。 |

4.亀田郷土地改良区の取組

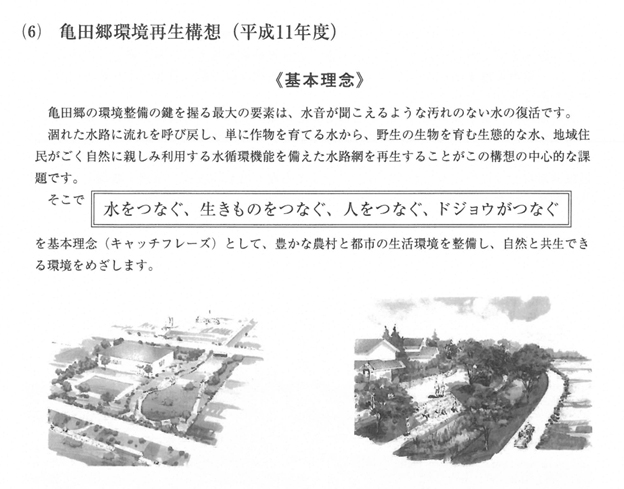

亀田郷内では、急速に進む都市化に伴う水質悪化を受けて、平成10年に亀田郷環境整備連絡会を設立し、郷内の河川及び農業用排水の環境整備を進めてきました。翌平成11年には、亀田郷土地改良区が主体となり「亀田郷環境再生構想」を策定し、目指す姿をとりまとめたほか、平成12年以降、この構想実現のため各地域で住民参加のワークショップを開催して、気運の醸成に努めました。

|

|

〔亀田郷環境再生構想〕(上記はその抜粋です) 農村と都市をつなぎ、人と生きものをつなぐ環境を目指すことを理念として、亀田郷内の農業水利施設の整備構想を策定し、実践を目指すもの。 |

5.環境用水の効果

(1)水質基準

亀田郷内の排水は鳥屋野潟に流れ込みます。鳥屋野潟のような湖沼では環境基準が5mg/Lに定められています。(環境省 湖沼B類型)

環境用水導入前の亀田郷内の水質は基準値を超過する地点が多く存在していましたが、導入後一定の年月が経過すると、多くの地点が基準値以下となり、大幅に水質の改善が図られるとともに、生きものが生息しやすい環境となりました。

|

導入前のH12は全て基準値の5mg/Lでしたが、H27年には全て基準値を下回っています。 現在も、新潟市が中心となり、亀田郷内の排水路の水質を測定しおり、基準値内の水質が保たれています。 |

(2)生きもの調査

水質調査と同時に、排水路内に生息している生きもの調査を行っています。生きものは潟や水路内を移動しつつ、自らの生息環境に適した場所で生息、繁殖します。多くの地点で生息が確認できれば、生きものが住みやすい環境になっていることになります。

令和6~7年の調査によれば、以下のとおりとなっています。

〇生息数の多いもの:フナ類、モツゴ、タモコロ、ハゼ類、エビ類

〇希少種(レッドリスト):カワヤツメ、キタノメダカ、キタノアカヒレタビラ、ミゾレヌマエビ等

(3)鳥屋野潟も含めた水質浄化

亀田郷内の排水の多くは、鳥屋野潟に流出しています。郷内の水質改善は鳥屋野潟にも影響します。鳥屋野潟は多くの市民に利用され、憩いの場を提供しています。鳥屋野潟では、この他にも野鳥保護(環境省の鳥獣保護区に指定)、湖岸堤整備と連動した環境対策、湿地を活かした環境学習など様々な取組が行われていますが、亀田郷の環境用水もこの取組に貢献しています。

6.見どころ

(1)農業用排水路と鳥屋野潟の合流点

鳥屋野潟公園の桜並木の奥に、新堀橋、清五郎橋があり、それぞれ環境用水が流れている新堀排水路、清五郎排水路が鳥屋野潟に合流している所が確認できます。

|

| 【新潟県立鳥屋野潟公園HPより】 |

(2)鳥屋野潟周辺ウォーキング

新潟県スポーツ公園内のウォーキングコースや距離などを掲載しています。健康増進のため、ビッグスワンやエコスタ周辺を歩いてみましょう。

(新潟県スポーツ公園HPを参照してください)

(3)佐野藤三郎新潟市名誉市民

佐野藤三郎氏は、亀田郷土地改良区の理事長として土地改良に多大な功績を残され、2024年に新潟市の名誉市民に選定されました。これは73年ぶりで4人目とのことです。佐野氏の主な功績は、

①土地改良事業により「芦沼」と呼ばれた湿田を穀倉地帯に変え、新潟市の農業発展に大きく貢献したこと

②急速に進む新潟市駅南の都市開発において、まちの発展と農業の健全な調和に向け、都市と農村が共に発展できる地域づくりに取り組んだこと

③中国政府の要請を受け、黒竜江省三江平原の農業開発に協力し、中国の食料生産基地の実現に貢献したこと

などがあげられます。

佐野氏の功績は、佐野藤三郎記念「食の新潟国際賞」財団が運営している特設サイト(佐野藤三郎 - 大地に夢を追い続けて-)や、潟のデジタル博物館(亀田郷と佐野藤三郎 | 潟のデジタル博物館(新潟市公式))などで学ぶことが出来ます。

第2回 令和7年(2025)12月5日

加治川の用水施設のご紹介~あやめの里新発田の農業を支える用水施設

1.施設概要

加治川の用水施設は、最上流の内の倉ダムから、頭首工(取水施設)、幹線用水路、支線用水路を経て、新発田市、新潟市北区、聖籠町にわたる約6,000haを潤しています。この区域では様々な用水施設が存在していますが、主な施設として、①内の倉ダム、②加治川第1頭首工、③加治川第2頭首工を紹介します。

②加治川第1頭首工

位置:新発田市大槻206(管理事務所)

取水量:12.9m3/s(うち農業用12.5m3/s、上水道0.4m3/s)

形式:フィックスドタイプ全可動堰、堤長74m

可動堰:ローラゲート15.0×2.5m×1門、転倒ゲート28.4×2.0m×2門

|

| 加治川第1頭首工の全景(右岸側下流から上流を望む) |

〔加治川第1頭首工の仕組〕 左岸側奥に堰上げゲート、中央と手前右岸側に 転倒ゲート。河川流量に応じて各ゲートの操作を行っています。取水は堰上げゲートのある左岸側から行っています。

③加治川第2頭首工

位置:新発田市西名柄(管理事務所)

取水量:11.9m3/s

形式:フローティングタイプ全可動堰、堤長141m

可動堰:ローラゲート31.8×4.8m×3門、17.8×5.0m×2門

|

| 加治川第2頭首工の全景(左岸側下流から上流を望む) |

〔加治川第2頭首工の仕組〕 ローラーゲート操作を行う操作室から5径間、5つのゲートが設置されています。中央の3つが洪水吐、左右端が土砂吐を兼ねた取水のための堰上げを行っており、左右両岸から取水を行っています。

2.新発田地域の農業

新発田地域の農業は、コシヒカリを中心とした水稲栽培を主として、水田の畑利用による大豆、枝豆、アスパラガス等を組み合わせた農業経営が行われています。加えて、施設園芸としてイチゴ栽培のほか、日本海に面した砂丘地ではネギ、ニンジン、サトイモなども栽培されています。

新発田地域で複合経営が発展した背景には、本農業水利施設の整備等による用水の安定供給があり、米の安定生産がなされたからこそ、余剰労力の活用による畑作物や園芸作物の生産が可能となりました。

3.各施設のあらまし

①内の倉ダム

内の倉ダムは、農業用水の貯留、新発田市上水道、洪水調整を目的として昭和48年に造成。その後、発電施設が建設され、現在では4つの機能を持つ多目的ダムとなっています。

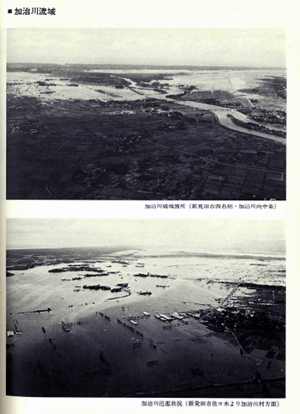

当初、昭和39年に内の倉ダムの計画が策定されましたが、昭和41年、42年の大水害を契機に、加治川流域を水害から守る機能も加えた計画に見直され、昭和48年に竣工しました。

発電施設は平成2年に水力発電施設が建設され、最大出力2,900キロワット、年間可能発電量は11,000メガワットアワーの発電が可能で、土地改良施設の維持管理費軽減に役立っているほか、売電等により収益を得ています。

また新発田市の上水道の水源は約半分が加治川に依存しており、加治川の安定流量の確保に内の倉ダムは大きな役割を担っています。

②加治川第1、第2頭首工

昭和30年代までの新発田地域の用水源は、加治川、新発田川、新井郷川とその支流に依存しており、この流域内には大小含め34ヶ所の取水施設がありました。当時の加治川は、雨が降ればすぐに流れ出し、渇水期には水位が著しく低下し、安定した取水が困難な状況でした。

そこで、上記内の倉ダムの竣工に併せて、昭和44年に第1頭首工、昭和45年に第2頭首工が建設され、これまでの取水施設の統合整備と、安定取水が可能となりました。

4.施設の管理

内の倉ダムの管理は新潟県土木部、加治川頭首工の管理は新潟県農地部が行っています。頭首工のゲート操作等は県が加治川沿岸土地改良区連合に操作委託し、河川状況に応じたきめ細かな操作を行っています。

土地改良区連合とは、河川等の流域で稼働する農業水利施設を一元的に管理することを目的として、複数の土地改良区が連合を組織するものです。加治川流域には豊浦郷、加治郷、新発田、聖籠、川東、五十公野、新潟北の7つの土地改良区が存在しており、これらがまとまって連合を組織しています。

|

頭首工の巻き上げゲートを操作することで堰上げの高さを調整することが出来ます。土地改良区連合は、河川の流量、水位を元にして適切な水量が取水できるようきめ細かく調整を行っています。

5.加治川の桜並木

1)長堤十里

加治川は、その昔治水にも苦労した河川でした。昔の絵図によれば、加治川は阿賀野川に合流し、日本海に流れていました。そのため、頻繁に洪水に見舞われていました。慶長3年(1598年)、加賀から新発田に入封した溝口家は、6万石の格式ながら、実収入は2万石程度であったと伝えられています。

その後、長者堀の開削や二ツ山の開削を経て、ついに大正3年に直接日本海へ流れ出る加治川分水路が完成し、洪水被害は大幅に軽減されることとなりました。

これにより現在の加治川が形成されました。

|

この加治川の大改修工事を記念して、加治川の左右岸に6千本余のソメイヨシノの幼木を植樹しました。その3年後、素晴らしい桜並木が誕生しました。飯豊連峰の残雪と桜堤の美観に多くの花見客がにぎわいました。

満開時には、臨時列車(島潟に臨時停車場)、臨時バス、川船、お囃子なども登場したそうです。隆盛時には「加治川 長堤十里 世界一」とも言われました。(当時の写真は入手できませんでした。)

2)受難の桜

昭和41、42年の羽越水害は、加治川にも大きな影響を及ぼし、破堤により新発田市内に浸水被害が発生しました。2度の堤防破堤の原因について、桜の根が堤防強度を弱めているとして、ほぼ全ての桜が伐採されてしまいました。

度重なる大規模水害は、加治川堤の桜にとって、まさに受難の時でした。

3)復活の桜 堤防復旧工事は昭和50年代後半に概ね完成しましたが、その後地元住民らからの強い要望で美しかった桜並木を復活する取組が始まりました。昭和から平成にかけて、加治川に新たな桜並木が復活しました。

4)見どころ

①水辺の散歩道 派川となった加治川両岸。ライトアップされる

②加治川治水記念公園 河川改修の竣工記念の公園。桜まつりの会場

③桜の古木 大正初めに植えられた老木が唯一現存しています。

6.周辺スポット

1)内の倉ダム

観光地としての内の倉ダムの紹介です。内の倉ダムは日本に13基しかない「中空重力式ダム」という形式です。一般的な重力式ダムとの相違は、堤体内が空洞になっていることです。その形式から以下の特徴があります。

①コンクリートで囲まれた空間は、残響音がいつまでも鳴り響きます。この特徴を活かしてコンサートが行われることもあります。

②ダム愛好家が訪れます。中空重力式ダムとしては日本第3位の堤高です。過去にはダムマニアの方が結婚式をあげられたこともあります。

③コンクリートの状況診断のため、外気にさらされていないコンクリートの経年変化の状況は極めて貴重で、暴露されている場所との比較は貴重な研究材料にもなっています。

内の倉ダムの見学は、新発田地域振興局で受け付けていますが、時期により受付を行っていない場合もあります。詳しくは新潟県HPをご覧ください。

2)特産物

新発田市は、県下有数の良質米の産地として知られていますが、その他にもイチゴ(越後姫)、ネギ(やわ肌ねぎ)、アスパラガスなどの産地となっています。

また、最近は新発田牛にも力を入れています。

3)荒川剣龍峡

荒川剣龍峡は、新発田駅から車で20分ほど、月岡温泉から荒川川上流にあります。県立自然公園にも指定されています。この周辺は砂岩質のため岩が丸みを帯びて美しい景観です。周辺は散策も可能で全長6㎞の登山道となっています。登山道は起伏に富み、初級者から中級者まで楽しめるコースです。

|

第1回 令和7年(2025)10月21日

荒川頭首工の紹介~平成の名水百選 清流荒川の用水施設

新潟県農地部 風間 十二朗

1.施設概要

位置:新潟県村上市花立458

取水量:15.7m3/s(左岸7.2m3/s、右岸8.5m3/s)

堰体:フローディング可動堰、堰長294m

可動堰:ローラゲート43.6×5.0m×5門、転倒ゲート28.0×2.3m×2門

付属設備:魚道(階段式、幅5m)、操作室、舟通し(幅2.5m)

|

| 荒川頭首工の全景(左岸側下流から上流を望む) |

|

| 〔荒川頭首工の仕組〕 中央に堰上げゲート、手前が転倒ゲート。河川流量に応じて各ゲートの操作を行っています。この日は河川流量が多かったため、左右岸の転倒ゲートから一定量越流し、かつ中央の堰上げゲートからも流下させています。※手前にあるのは魚道です |

|

| 荒川頭首工の受益3,400ha 村上市(旧荒川町、旧神林村、旧村上市)及び胎内市に及びます |

2.村上地域の農業

村上地域の農業は、日本海に面した平野と山間地の地形を活かし、コシヒカリをはじめとする米作りと、村上牛に代表される畜産が盛んな複合経営が営まれています。主な特徴は、岩船米と呼ばれる高品質な米や、畜産物の村上牛は高級ブランド牛肉であり、稲作との複合経営を行う農家によって生産されています。

|

| 岩船地域の田園風景(低平地の水田が広がっています) |

3.荒川頭首工のあらまし

荒川頭首工は、村上市(旧荒川町、旧神林村、旧村上市)及び胎内市の約3,400haの農地に用水を供給するため、国営荒川農業水利事業により昭和33年に竣工しました。その後、昭和42年8月の羽越豪雨により、花立地点で8,000m3/sという大出水に見舞われ、荒川取水堰も甚大な被害を受けました。このため建設省(当時)の直轄工事により旧施設から約280m下流に新しい取水堰が昭和48年に造成され、現在にいたっています。

荒川頭首工は、荒川沿岸土地改良区が昭和48年4月に建設省から操作委託を受けて利用していましたが、施設規模が大きいことや河川管理に与える影響を考慮し、平成3年以降新潟県が管理を行っています。

この地域は、磐梯朝日国定公園特別区域の西端に位置し、荒川渓谷の名所として観光的な役割も担っています。一方上流には赤芝ダム、岩船ダム、大石ダム等があり、これらの発電による流況の逆調整等、上流ダム群と密接な管理形成を成立し、下流域における農用地のみならず宅地等の浸水防止など、利水及び治水の両面にわたって管理されています。

4.荒川頭首工の役割

荒川頭首工は左右岸ともに取水する形式の頭首工です。受益面積は村上市の水田面積約6,400haの約半分に相当する3,400haであり、左右岸の取水口から河川の水を取水し、用水路を通って水田に水を供給しています。荒川頭首工から下流側には左岸側に約20㎞、右岸側約38kmの幹線、支線用水路が造成されています。

|

| 右岸取水口とその下流。下流は何キロにもわたる用水路で水を送水しています。 |

|

| 左岸取水口とその下流。左岸側は水道水にも利用し、冬期間も通水しています。 |

5.施設の管理

荒川頭首工の管理は、新潟県が管理者として管理を行っていますが、実際の管理操作は県から受託している荒川沿岸土地改良区が行っています。

土地改良区とは、土地改良法に基づいて設立された公法人で、農業用施設(頭首工、用排水路、用排水機場、農道、ため池など)を維持管理する組織で、地域農業の基盤を支える役割を担っています。

荒川の流量を把握し、きめ細かくゲート操作を行って取水量の調整を行っています。

|

| 荒川頭首工管理施設 |

6.二度の災害を乗り越えて

荒川頭首工は羽越水害、令和4年8月豪雨の2度の大災害を経て、現在も稼働を続けています。過去の災害の状況は次のとおりです。

1)羽越水害

羽越水害は昭和42年8月の新潟県北部を襲った記録的な豪雨災害で、最大総雨量700mmを越える降雨により、荒川を始めとする多くの河川が氾濫し、死者行方不明者134名、被害総額1,000億円(現在の貨幣価値で約4,000億円)超の災害でした。

この災害で荒川は、各支川流域で発生した山地崩壊、土石流などにより土石、流木等が流出した結果、河川流量3.2千m3/s(花立地点)に対し、2.5倍に相当する推定8.0千m3/sの流量となり、各所で溢流氾濫し、本流沿い部落に多大な被害が発生しました。

荒川頭首工は、この時現在の位置よりも約280m上流の貝附付近に設置されており、稼働開始から9年が経過していました。この災害で、壊滅的な被害を受けたため、新しい河道計画に見合った位置として、現在の花立地内に再建設されることとなりました。

復旧された荒川頭首工は昭和48年に完成しましたが、この間の農業用水については新潟県農地部が応急復旧工事を施工し、確保しました。

(羽越災害復旧工事誌(北陸地方建設局)より引用)

2)令和4年8月豪雨

令和4年8月3日、下越地方を中心に線状降水帯が発生し、これに伴う豪雨により、本県の統計開始以来の極値を更新する記録的大雨となりました。関川村下関では累計雨量569mmとなるなど村上市、関川村、胎内市などに大きな被害をもたらしました。

幸いにも人的被害は重症者1名でしたが、被害総額は新潟県全体で約350億円に上り、うち村上市内が約200億円と6割を占めています。

この災害の特徴は、山地や森林からの流木が大量に発生し、土砂とともに荒川の支川や本川に流れ込んだことです。このため、荒川頭首工の堰上げゲート、左右岸の取水口、及びこれに接続する用水路等に堆積土、流木が大量に堆積し、取水困難となりました。

災害発生は8月上旬であり、水田への用水供給が必要な時期であったことから、暫定復旧として、堆積した土砂流木の撤去に取り掛かりました。一日でも早い通水を実現すべく24時間体制で撤去を行った結果、発災後10日後の8月14日に通水が再開され、水稲への二次被害を防止することが出来ました。

本格復旧についても、稲刈り後に着手し、翌春の作付け時には全ての用水路とほとんどの水田復旧を終え、営農への影響を最小限とすることが出来ました。

|

| 豪雨時の荒川の様子(左に荒川頭首工、流木交じりの泥水が流れています) |

|

| 右岸側取水口は斜面が崩れて土砂で埋まりました |

|

| 左岸側取水口の様子 |

7.荒川頭首工の見どころ

荒川の清流から多くの水を取り入れている4月末から9月上旬が荒川頭首工の見ごろです。荒川の清流がキラキラときらめき、左右岸の取水口から満々と取り入れられ、接続する下流水路に水が流れていく。その流れは一見の価値があります。そして秋にはその水が豊かな実りをもたらします。荒川頭首工から水を引いている水田地域は荒川左右岸下流側に連なっており、春、夏、秋と稲の成長によって色を変る田園風景も、見る人の目を楽しませます。

8.周辺スポット

1)瀬波温泉

村上駅から車で7分、美しい海岸沿いに立ち並ぶ旅館、ホテル。おすすめは冬の瀬波。

甘海老、カニ、ブリなど日本海の幸が寒さと共に旨さを増す。地酒やコシヒカリと共に。雪景色の中、心まで温まる湯につかり、冬ならではの瀬波の魅力が満喫できます。

2)特産物

鮭のまち、村上の鮭料理は百を超える。頭から尾。内臓まですべてを使い切り調理します。はらこ、酒びたし、焼き漬け、塩引きなど本物の味わいが堪能できます。その他にも村上牛、お茶、お酒、お米など、村上ならではの特産が沢山あります。

3)農産物直売所

道の駅神林や道の駅笹川流れに併設されている農産物直売所で、地域の新鮮な野菜や特産品を購入することが出来ます。

4)松尾芭蕉の句

芭蕉は1689年、弟子の曽良を伴った「奥の細道」の旅で、村上に立ち寄りました。村上市内の各地に俳句を刻んだ石碑が佇んでいます。

しかし、この句は奥の細道の曽良の句集にも載っていないとか。

|

| 芭蕉公園に刻まれている句 さはらねば汲まれぬ月の清水かな |

9.おまけ

皆さんは、分水工を知っていますか。農業用水を地域ごとに分けて水を分配する施設です。荒川頭首工のように広域に水を送水する施設には多くの分水工が設置されています。この分水工の中でも、特にその形式で人気の高いのが円筒分水工です。円形のお風呂から水がこぼれるような形状ですが、誰が見ても水の配分量が分かるようにできています。

荒川頭首工の下流域にもいくつかの円筒分水工が残っています。稲のある時期には水が流れ、きれいな分水が行われています。ぜひ、探してみてください。

乙金谷2号用水機場分水工(村上市長政地内)、平林円筒分水工(村上市平林地内)

|

| ●お問い合わせ |

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 Tel 025-284-6365 E-Mail ni-kenyuukai@sea.plala.or.jp |